Eisfischer

Träume sind Fische

Im schäumenden Strom

Karpfenblautraum

Schlangenaaltraum

Stachelbarschtraum

Hechtzucktraum

Forellenlusttraum

Lachsperltraum

Hartes Los

Morgens ein Loch zu schlagen

Durch Kilometer Gedankenstromeis

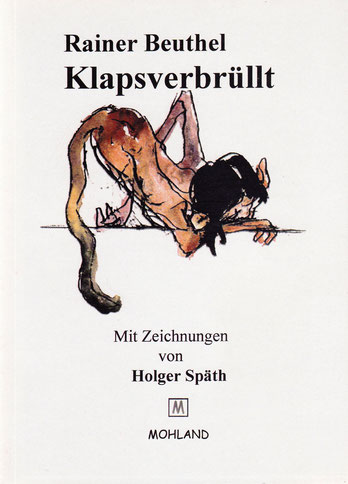

Klapsverbrüllt

Den ersten kleinen

Klaps

Mit Null

Dann brav gebrüllt

Klaps auf Klaps

Folgte Klaps

Auf Klaps

Folgte Klaps es

Brüllte Paps

Ich schwieg

Heut

Leb ich so gern

In meiner Mühle

Ach, der Friede

Kind schweig still

Sitz in Frieden

Mama will

Keinen Krieg

Iß Spinat

Sei zufrieden

Wie im Staat

So hienieden

Sei schön brav

Sei ein Schaf

Lass den Krieg

Lieber lüg

erschienen im Jahr 2000 / z.Zt. als Buch vergriffen

Unser täglich Brot, 1962

Speisen sind nicht bloß zum Essen da, sie bedeuten mehr. Die Kartoffel beispielsweise nimmt in unserer Familie die Rolle der Bibel ein. Mit ihrer Hilfe läßt sich alles behaupten und beweisen. Kartoffeln lagern in dunklen Katakomben wie die ersten Christen, dürfen nicht keimen, dürfen nicht wachsen. Es sind heilige Früchte. Wer sich an ihnen versündigt, den straft der Herr.

Man darf die Kartoffel nicht mit dem Messer schneiden. „Was ist das ?“: Man muß sie mit der Gabel zerteilen. Oder man darf die Gabel einstechen und einen Teil der Kartoffel mit dem Messer wegdrücken. Nur so darf das Messer zu Hilfe kommen, Amen. Gegen diese Mittagessen-Liturgie kann man nichts sagen.

Etwas anderes sind Kartoffelklöße. Sie dürfen schon einmal geschnitten werden, dürfen zur Sünde verleiten unter ironischem Blick des Vaters.

Wer aber seinen Teller nicht restlos leer ißt, dem wünscht der Vater, daß er „irgendwann mal Kartoffelschalen fressen“ müsse wie er selbst in der „schlechten Zeit“. So spricht der Prophet.

Kartoffelpuffer dagegen sind die Früchte des Neuen Testaments, der Bergpredigt und der Diakonie, sie erwecken ein soziales Gewissen: In der Küche rumohrt die Mutter in Fettgestank und Hitze. In Abständen von fünf bis acht Minuten werden ein oder zwei Puffer durch eine Verbindungsklappe ins Esszimmer gereicht, wo Vater und Kinder genießerisch schmatzen. Ganz zum Schluß, eigentlich nach Ende der Mahlzeit, kommt die Mutter schwer atmend und schwitzend mit einem Teller in der Hand durch die Tür gestürzt, um vorwurfsvoll umherblickend schnell noch einen letzten Puffer, den man ihr nicht hat nehmen können, hineinzuschlingen.

Dann sagt mein Vater, der gütige Gott: „Ada, iß doch langsam!“ Und meine Mutter antwortet mit Haß in der Stimme, in der Küche warte ja schon der Abwasch auf sie.

Schläge

Oben auf dem Kleiderschrank im Kinderzimmer lag immer der Rohrstock, eine ziemlich lange, dünne, biegsame Gerte aus Bambus.

Manchmal rückte der Junge einen Stuhl an den Schrank, langte hinauf hinter die Kante und fühlte nach, ob noch alles beim alten war.

Immer lag der Stock noch da.

Geschlagen wurde zumeist mittags kurz vor dem Essen. Meistens waren die Schläge schon angekündigt worden von der Mutter als „Senge“, „Tracht“, „Ladung“ oder einfach „was“. „Na warte, wenn Vati kommt, dann gibt es was.“ Obwohl sie mit ihm drohte, nannte sie ihn immer liebevoll „Vati“.

Manchmal blieb es auch bloß bei der Drohung und es geschah nichts. Meistens aber wurde nach Ankündigung auch geschlagen. Dann mußte der Junge in sein Zimmer gehen. Er mußte sich vor dem Vater bücken, je nach Schwere des Anlasses auch die Hose runterziehen. Dann wurde geschlagen.

Das Gesicht des Vaters beim Schlagen konnte der Junge nicht sehen.

Dann wurde gegessen. Der Junge weinte meistens noch ein wenig in sich hinein. Er war stumm. Auf Fragen antwortete er nicht, oder - wenn ihm schon wieder gedroht wurde - ganz kurz.

Nach dem Essen versuchte die Mutter ihn zu trösten. Er brauche es bloß nicht wieder zu tun, dann sei alles wieder gut.

Der Junge glaubte dies aber nicht. Er verstand nicht, warum er geschlagen wurde. Also wußte er auch nicht, was er nicht wieder tun dürfe, damit er nicht wieder geschlagen würde. Er war nur verwirrt und ratlos. Er spürte keinen Haß.

Dann kam ein Sonntag im Februar. Die Familie saß beim Mittagessen rund um den Tisch. Es gab Kotelett. Der Vater hatte das größte Stück bekommen. Die Mutter, die Schwestern und der Sohn hatten etwa gleich große Stücke auf dem Teller. Der Fernsehapparat war zum Mittagstisch gedreht worden. Der Junge konnte die flimmernden Bilder sehen. Sie zeigten überschwemmte Landschaften in der Gegend von Hamburg. Viele Menschen waren ertrunken, viele saßen auf den Dächern ihrer Häuschen in Finkenwerder und warteten auf Hilfe. Die Familie saß stumm und aß.

Da rutschte dem Jungen das Messer weg. Ein paar Erbsen mit Bratensoße flutschten über den Tisch.

Der Vater sprang auf, brüllte, der Junge solle mitkommen, stieß den Jungen nach draußen in die Küche und weiter in den Abstellraum. Dort schlug er zu mit der Faust. Er traf das Gesicht. Wieder schlug er zu. Blut floß aus der Nase des Jungen. Der Junge duckte sich, blieb stumm. Er hatte genug geweint in seinem Leben. Nun waren keine Tränen mehr da.

Der Vater, Studienrat an einem humanistischen Gymnasium, ging zurück ins Wohnzimmer.

Die Mutter brachte den Teller des Jungen. Er mußte seine Mahlzeit allein in der Küche aufessen.

Von diesem Tag an haßte der Junge den Vater.

An einem der nächsten Abende legte der Junge vor dem Zubettgehen ein Küchenmesser unter sein Kopfkissen. Von einem dicken Stromkabel schnitt er sich mit der Beißzange ein Ende ab als Schlagwerkzeug. Auch das legte er heimlich dazu. Er stellte sich vor, wie er gegen Einbrecher und Diebe sich verteidigen würde. Er träumte von Old Shatterhand, Winnetou und den Kommantschen.

Eines Abends legte der Junge sich zu Bett, wieder mit seinen Waffen unter dem Kopfkissen. In den Abendnachrichten war gesagt worden, in der Nacht könne ein Atomkrieg ausbrechen. Die Eltern hatten beruhigend auf den Jungen eingeredet. Es werde schon alles gut gehen. Die Russen würden ihre Atomraketen von Kuba abziehen.

Am Morgen wachte der Junge auf. Die Sonne schien durch die Vorhänge ins Zimmer. Draußen war es ruhig. Offenbar war kein Krieg ausgebrochen. Der Junge nahm seine Waffen unter dem Kopfkissen hervor und verstaute sie wie immer unter Anziehsachen in der Kommode.

Eines Abends vergaß er sie dort hervorzuholen. Er schlief jetzt unbewaffnet.

Als die Mutter das Messer und das Kabelende gefunden hatte, fragte sie den Jungen, was das denn hier sei. „Och, nichts“ antwortete er, damit habe er mal gespielt. Und die Mutter lachte.

Ein paar Tage lang fürchtete sich der Junge vor dem Vater. Würde der ihn auf das Messer und das Kabelende ansprechen ?

Aber nichts geschah. Keine Fragen, keine Prügel.

Eines Tages schob der Junge den Stuhl an den Schrank und fühlte oben nach. Der Rohrstock war verschwunden.

Die Familiengeige

Der Vater meines Vaters war ein strenger Mann, streng, wütend, cholerisch. Von Beruf Zollbeamter, hat es ihn mal hierhin, mal dorthin an Preußens Grenze verschlagen. Ein Photo zeigt ihn im Garten sitzend, auf den Spazierstock gestützt, im Gesicht einen martialischen Schnurrbart, zu beiden Seiten der Nasenlöcher ein lang gedehntes S zu den Ohren gezwirbelt.

Im Ersten Weltkrieg war „Väterchen“ (so hieß er in den Geschichten meiner Eltern) Regimentstromper bei der Kavallerie im Osten gewesen. Außer Trompete spielte er noch Laute, Bandoneon, Geige. Mein Vater, der zu Übertreibungen neigte, sprach von „acht anderen Instrumenten“. Möglicherweise gehörten Klavier, sowie verschiedene Blasinstrumente dazu. Und er leitete neben seinem Brotberuf das Mühlhausener Symphonieorchester.

Wer ein Symphonieorchester dirigiert, sollte über ein hohes Maß an Sensibilität verfügen. Aber dieser, nehmen wir an: sensible Mann, pflegte des Abends seine drei Söhne, so sie nicht pünktlich um 19 Uhr gewaschen und gekämmt am Abendbrottisch saßen, erstens zu verdreschen und zweitens ohne einen Bissen Brot zu Bett zu schicken; so daß meine Großmutter „Oma Olga“ dem oder den Delinquenten heimlich ein paar „Bemmen“ bzw. „Stullen“ aufs Zimmer bringen mußte. Immer wieder wurde auch die Geschichte erzählt „Wie einmal Väterchen einen Teller Suppe, weil zu heiß, an die Wand warf“.

So war „Väterchen“. Er starb Mitte der dreißiger Jahre, lange vor meiner Geburt, den Herztod. Ein Dampfkessel, der zeriß.

Zwischen Großvaters Tod und meiner Geburt geschah der Krieg. Väterchens ältester Sohn war Lehrer und ein überzeugter Nazi geworden, oberster Parteibonze in einer Kleinstadt. Der zweitälteste wurde Polizist. Mein Vater, der jüngste der drei, wurde ebenfalls Lehrer, hielt sich aber - so sagte er jedenfalls nach dem Krieg - für nicht so völlig glühend von Hitler überzeugt. Obwohl er noch als Student 1933 der SA beigetreten war.

Der Krieg war nach Meinung meiner Eltern über uns Deutsche gekommen, weil Hitler erstens verrückt und der Krieg uns zweitens, um Stalin zuvorzukommen, aufgezwungen war. Über diesen Krieg ist viel geredet und geschrieben worden, von Schuld und Vergangenheitsbewältigung und „Nie wieder“. Wenn ich an die Mittagessengespräche in den fünfziger Jahren denke („die Engländer haben die KZs erfunden/ alle Welt ist gegen uns/ alles haben wir verloren/ aber der Deutsche fällt immer wieder auf die Füße“), schien dieser Krieg geradezu das zentrale Ereignis sowohl der Welt-, als auch der Lebensgeschichte meiner Eltern zu sein. Verstehen konnte ich das alles nicht.

Was mich betrifft, hatte dieses sagenhafte Ereignis allerdings eine eklatante Folge: Ich sollte Geige lernen. Es hätte ohne diesen Scheißkrieg auch ein anderes der acht oder neun von „Väterchen“ beherrschten Instrumente sein können. Aber während mein Vater 1945 noch in einem französischen „Möhrenlager“ saß (es gab Möhren, nichts als Möhren), hatte schon sein älterer Bruder, der mittlere der drei, begonnen, für ein paar Lebensmittel ein Musikinstrument nach dem anderen zu versetzen. Als mein Vater Ende der Vierziger aus der Kriegsgefangenschaft heimkehrte, waren noch übrig die Laute und die Geige.

Diese beiden Instrumente spielten nun eine sehr unterschiedliche Rolle. Die Laute stand in einem streng riechenden Futteral aus blaßgrüner Militärleinwand im Wohnzimmer, später im Arbeitszimmer meines Vaters. Auf Bitten und Drängen meiner Mutter wurde das Instrument jedes Jahr zu Weihnachten ausgepackt, und mein Vater hatte dann die obligatorischen Lieder zu begleiten. Auf Familienphotos aus den Fünfziger Jahren sehe ich meine Mutter, meine beiden älteren Schwestern, meinen Vater und mich rund um den Wohnzimmertisch sitzen, in der Mitte prangt der Adventskranz. Der Vater blickt grimmig oder sarkastisch drein, hält die Laute in den Händen. So wenig er darauf spielte, außer eben zu Weihnachten, so wenig wäre es meinem Vater eingefallen, seinen Sohn Laute zu lehren. Dieses Instrument besaß einen Nimbus der Unlust.

Die Geige aber war verborgen. Sie existierte als Legende, als „Familiengeige“ auf dem Dachboden. Man zeigte sie nicht, sie war tabu. Irgendwann, so wurde mir bedeutet, würde ich sie erben. Vielleicht hätte ich ja Lust, auf ihr zu spielen. Dieses „vielleicht“ war ungefähr so ehrlich gemeint wie die immer wieder beschworene Aussicht, vielleicht aufs Gymnasium zu gehen, zu studieren und wie mein Vater einmal einer Burschenschaft, vielleicht seiner eigenen „schlagenden Verbindung“ beizutreten. Der entsprechende Bierkrug mit Eingravierung unterm Deckel („unserem jüngsten Fuchsen“) existierte schon. Er stand in der Wohnzimmervitrine, und ich durfte ab dem Alter von Acht bei besonderen Familienfeiergelegenheiten daraus schon ein bißchen Bier trinken.

Als ich zehn Jahre alt geworden war, lag Heiligabend ein ganz besonderes Geschenk auf dem Gabentisch. Nichts hatte ich mir sehnlicher gewünscht als eine kleine Dampfmaschine oder eine elektrische Eisenbahn, und sei es nur eine mit ganz wenigen Schienen und nur einer Lok. Nichts dergleichen lag da, und ich erinnere mich überhaupt nur an dieses eine Geschenk. Es war die Geige.

Da lag es nun, das von einem Schüler Amatis gebaute Instrument, dunkelrot lackiert, im Kerzenglanz schimmernd. Bevor ich noch wagte es anzufassen, wurde ich zu den Klängen der Schallplatte „Rita Streich singt Weihnachtslieder“ gefragt, ob ich die Geige haben wolle. Haben aber nur, wenn ich auch Geigenunterricht nähme. „Nein“, sagte ich, „behaltet eure Familiengeige, packt sie in den häßlichen Kasten und bringt sie schleunigst wieder auf den Boden. Ich wollte eine Eisenbahn oder Dampfmaschine, keine Geige und schon gar nicht Unterricht, mir reicht der Unterricht in der Schule, und mir reicht das alles hier schon als Familie, ich brauche dazu nicht auch noch eine Familiengeige !“

Stattdessen sagte ich, geehrt und bedrückt zugleich, zögernd „ja“. Und etwas anderes wäre völlig unmöglich, nicht einmal denkbar gewesen, denkbar nur im Abstand von Jahrzehnten, aber nicht damals. Denn ich hätte, abgesehen von vielleicht ein paar selbstgestrickten Socken oder ähnlich unwichtigen Dingen, praktisch gar nichts zu Weihnachten bekommen. Nichts von Wert. Jetzt bekam ich wenigstens etwas für andere Wertvolles.

Osram war Musiklehrer an meiner Schule, am „Domgymnasium“, das gleichzeitig die Schule war, an der mein Vater unterrichtete. Wenn Osram sich aufregte, wurde seine Birne immer rot wie ein Krebs.

Osram lehrte Geige. Es gab in der Kleinstadt, in der wir lebten, noch einen anderen Geigenlehrer, einen Musiklehrer am „Mädchengymnasium“ (in mein humanistisches Gymnasium gingen nur Jungen), aber der kam nicht in Frage. Denn er lebte, nein: hauste in einem alten Gebäude inmitten eines riesigen Gartens nahe des Bahndamms, mit einer unglaublichen Zahl von Kindern. Ein „knüseliger“ Mensch, wie meine Mutter augenverdrehend sagte. Da sehe es aus wie bei den Polen. Und überhaupt war er ein Sozi, ein Roter.

Nein, es konnte nur Osram sein.

Einmal pro Woche stand ich nun neben dem am Klavier sitzenden Osram in dessen Arbeitszimmer, schwitzte, quälte mich durch die Seiten der Violinschule. Ich mochte das Stehen nicht, mochte das Kratzen des mit Collophonium eingestrichenen Geigenbogens nahe meines Ohres nicht. Es gab in diesem Haus kein Leben, keine anderen Kinder. Niemals bekam ich Osrams Frau zu sehen. Einmal wurde ich von Osram ins Wohnzimmer geführt: Inmitten unbequemer Möbel prangte ein riesiger Flügel, darauf lag ein Spitzendeckchen und darauf stand eine marmorne Beethovenbüste.

Mit der allwöchentlichen Geigenstunde war es natürlich nicht getan. Wer einmal im Schulorchester bei Aulafeiern geigen sollte, mußte auch täglich üben. „Hast Du geübt ?“ war die Standardfrage meiner Mutter am Spätnachmittag, und immer häufiger lautete meine Antwort: „Nein, später“ oder „Nein, heute nicht, morgen.“ Rumms, knallte dann die Tür, und meine Mutter verzog sich grollend in die Küche. Mein Vater dagegen schien Verständnis für mich aufzubringen, mußte er doch auf seiner Laute nur einmal im Jahr spielen.

Eines Tages, es war etwas mehr als ein Jahr vergangen, seit ich zum ersten Mal neben Osram gestanden hatte, nahm mich meine Mutter mittags nach der Schule beiseite. Mit ernstem Gesicht überbrachte sie mir die Nachricht, Osram sei an diesem Morgen in der Schule gestorben, sei vor der Klasse stehend einfach umgefallen.

Bevor ich noch einen Gedanken der Trauer faßte, wußte ich: Das ist das Ende. Nie mehr Geige üben ! Wunderbar ! Nicht daß ich Osram den Tod gewünscht hätte. Er war ja kein Fiesling, hatte mich auch schon hier und da zehn Minuten früher nach Haus gelassen. Jetzt war er tot. Traurig. Aber es bedeutete für mich: Nie mehr Geige !

Unterricht beim Sozi kam natürlich nicht in Frage.

Die Geige verschwand aus meinem Leben. Es hieß, sie sei zu einem Geigenbauer nach Bremen gegeben worden, und der verleihe sie ab und zu an einen Geiger. Es gebe eine Menge Geiger, die sich glücklich schätzten, auf so einem guten Instrument spielen zu dürfen. Und für die Geige sei es ebenfalls gut, bespielt zu werden. Vielleicht hätte ich später ja noch einmal Lust darauf zu spielen, dann könnte ich sie ja wiederhaben.

Meine Eltern hatten sich geradezu rührend um meine Geige gekümmert. Sie war in guten Händen.

In Händen hielt ich eines Tages heimlich die Laute. Ich hatte auf einen Moment gewartet, zu dem der Vater nicht zu Hause war. Vorsichtig schlich ich in sein Arbeitszimmer, öffnete geräuschlos das Futteral, zog das Instrument hervor, betastete den Hals, den Korpus. Alles fühlte sich runder an als an der Geige. Spiddelig, kratzig, tot war die Geige gewesen, dieser Körper hier schmiegte sich an, lebte in meinen Händen.

Es war keine Liebe auf den ersten Blick gewesen. Ich kannte die Laute ja schon über zehn Jahre. Alles begann ganz plötzlich und überraschend in dem Moment, als ich im Radio ein Musikstück einer Combo hörte, die sich „The Beatles“ nannte. Das Stück hieß „Love me do“. Mir war nicht einmal klar, was das genau hieß, warum „Love me do“ ?, warum nicht „Love me“? Aber das war eigentlich egal. Denn diese Musik übertraf alles bisher Gehörte. Gemessen an den Symphonien von Beethoven, Mendelsohn oder Tschaikowsky, die mein Vater so liebte und die er gern Sonntags morgens zum Familienfrühstück auflegte, war diese andere Musik eine Revolution. Sie hatte etwas mit mir zu tun, aber ich wußte nicht was.

Wenn mein Vater sich nach dem Mittagessen im Wohnzimmer aufs Sofa legte und meine Mutter leise den Tisch abräumte, schlich ich ins Arbeitszimmer, schob einen Stuhl ans Radio, stellte es an, hielt ein Ohr an den Lautsprecher und drehte vorsichtig die Lautstärke auf bis zu einem Volumen, das meinen Vater nebenan nicht weckte. Die Sendung hieß „Musik für junge Leute“, es war meine Musik.

Diese Musik, von der mein Deutschlehrer behauptete, es sei gar keine, sondern primitiver, sich ständig wiederholender Krach wie bei den Wilden im Urwald, verband mich auf neue Weise mit meinen Mitschülern. Da gab es welche, die waren sitzen geblieben, hatten schon eine tiefe Stimme, trugen karierte Jacketts, Bluejeans und spitze schwarze Schuhe, sangen oder spielten Elektrogitarre in einer Beatband. Mittags trafen sie sich vor dem Mädchengymnasium mit ihren Freundinnen, gingen Eis essen. „Hast Du gestern Beatclub gesehen, Boller ?“, fragten sie. Nein, hatte ich nicht. Heimlich Radio hören, das traute ich mich schon, aber Beatclub im Fernsehen ansehen ? Was hätte mein Vater dazu gesagt ?

Eines Tages sagte er zu mir, ich könnte, wenn ich wollte, ruhig mal auf der Laute spielen. Ich zierte mich noch ein wenig, fürchtete erneut Unterricht, doch davon war keine Rede. So nahm ich das Angebot an. Ich hatte meine Musik, hatte keine Freundin, aber die Laute.

Eine Laute unterscheidet sich von einer Gitarre nur am Klangkörper: Eine Laute ist länglich, oval, also eiförmig. Sie klingt weicher als eine Gitarre. Griffbrett und Saitenstimmung aber sind gleich. So versuchte ich wie zehntausende anderer Gitarristen die Stücke meiner Idole nachzuspielen. Ich übte Akkorde, hörte Tonarten heraus. Und ich hatte den Plan, eines Tages mit einer Elektrogitarre, einer Fender oder Gibson, Epiphon, Rickenbaker oder Hagström auf der Bühne zu stehen, egal was mein Vater davon hielt. Da gäbe es keinen Osram mehr, nach dessen Noten-Zwangsystem ich vorzuspielen hätte.

Als ich eine Menge von Stücken spielen, das heißt als Rythmusgitarrist begleiten konnte, erwarb ich eine gebrauchte akustische Schlaggitarre. Die Laute wanderte zurück in die Militärleinwand, zurück ins Arbeitszimmer des Vaters. Horsti, Gitarrist einer in unserer Kleinstadtwelt weltberühmten Band namens „Ghouls in Property“ verkaufte mir dann seine alte Elektrogitarre.

Zum ersten Mal auf der Bühne stand ich im „Schützenhof Borstel“. Horsti, drei andere „Ghouls in Property“ und ich hatten „Sirup“ gegründet. Für unseren ersten Auftritt war noch Norbert mit der Blockflöte zu uns gestoßen. Wir spielten eine abenteuerliche Fusionsmusik aus Blues, Hirtengeflöte, Free-Jazz, Pink-Floyd-Geschrammel, Hendrix-Gedröhne... Meinen alten Fender-Verstärker hatte ich voll aufgedreht und erzeugte mit dem Vibrato piepsige Sphärenklänge. Zwischendurch durfte ich auch mal Schlagzeug spielen. Auf Grund dieses Auftritts erwarben wir unsterblichen Ruhm, mußten also niemals wieder in dieser Besetzung auftreten.

Zu dieser Zeit betrat ich auch die Bühne der Liebe. Die Liebe hieß Doris, und die erste Vorstellung fand in Ermangelung eines anderen Ortes im Abstellraum neben Horstis Schlafzimmer statt.

Horsti hatte für uns auf alten Matratzen extra ein Bett gebaut. Doris kam zur verabredeten Zeit und wir verschwanden unterm Plumeau, während Horsti im Nebenzimmer blieb. Es war kalt, aufregend, und Doris und ich hatten Angst. Ich fiel geradezu über sie her, alles war rasch vorbei. Durch die Tür hörten wir dann die Stimme von Horstis Mutter. Zum Glück kam sie nicht rein. Nach einer halben Stunde gingen wir rüber zu Horsti. Bevor Doris ging, plauderten wir noch etwas zu dritt. Den Rest des Nachmittags verbrachten Horsti und ich mit Gitarrespielen. Einmal noch traf ich mich mit Doris, dieses Mal in der Dachkammer bei Jesus, einem guten Kumpel und Kiffer, doch dann war es aus: Doris war die Tochter eines reichen Fabrikbesitzers und ich bloß der Sohn eines Studienrates.

Nach dem Ende von „Sirup“ hingen Horsti und ich durch. Keine Band, kein neuer Ruhm, es war trist. Tagsüber war ich Lehrling in einer Buchhandlung, Horsti gammelte zu Hause bei seinen Eltern rum. Abends spielten wir Gitarre.

Schließlich fanden wir in der nächstgelegenen Kleinstadt zwei Typen mit Bass und Schlagzeug, Mike und Rolf, und gründeten „Opus III“. Ein Raum wurde gemietet, die Wände wurden mit Eierpappen ausgekleidet und los ging’s. Wir spielten nur eigene Stücke und würden eines Tages berühmt werden. Die Gesangsanlage bestand aus einem alten Stadionverstärker mit unverwechselbarem Reitturnier-Sound, sowie zwei „Selmer“-Boxen. Mittlerweile besaß ich auch zwei Gitarren-Amps, so daß ich über fast unbegrenzte Klangmöglichkeiten verfügte. Eines Tages brachte Mike eine Frau mit, sie hieß Hilke, hatte lange dunkelblonde, lockige Haare, besaß ein engelhaftes Gesicht mit einem süßen Mund. Sie war klein, ein bißchen pummelig, schüchtern und frech zugleich, trug immer einen Dufflecoat sowie den Nachnahmen Rache. Und außerdem spielte dieser Racheengel Geige. Was gewissermaßen der Vorwand gewesen war für Mike, dieses Süßi anzuschleppen.

Unter Hochdruck wurde nun an Hilkes Equipment gearbeitet. Ich besorgte einen Tonabnehmer für Akustikinstrumente und baute ihn auf Hilkes Geige. Ein Hallgerät wurde mit meinem alten Fender-Verstärker gekoppelt und Hilkes Geige damit verbunden. Ohne Gefühl für Rock und Blues stand nun diese wunderbare Frau während unserer Proben mitten im Raum und geigte. Es fiepte und kreischte, es hang und würgte. Alle wußten: Das konnte nichts werden. Aber ich liebte sie. Allerdings hatte sie einen anderen Lover, einen Typen, der sich für unseren Elektriker und Mechaniker hielt. Wahrscheinlich kam er nur wegen ihr.

Einmal traten wir mit Hilke auf. Mike hatte es so arrangiert, daß auf den Plakaten „Opus III“ und als Gast „Tanja“ stand. Alle Welt fragte sich, wer wohl Tanja sei. Ob das Publikum enttäuscht war, daß statt Tanja Hilke da vorne stand, wissen wir nicht. Fest steht heute: Tanja geigte so schlecht wie Hilke und Hilke so schlecht wie Tanja, aber ich liebte sie beide.

Eines Tages kam Hilke nicht mehr zur Probe. Mir blieben zwei Verstärker und ein Geigentonabnehmer. Was nun ?

Vielleicht geschah es während eines jener denkwürdigen Besäufnisse in der Rotenburger Diskothek „Europa“, wenn Helmut, eigentlich Zimmermann von Beruf, aber nun unser „Roadmanager“, Beschützer und Chauffeuer Cola-Rum ausgab und zwischendurch irgendeinen Frechling „abrammte“, vielleicht geschah es in der Pause während einer Session im Übungsraum, ich hab es vergessen. Jedenfalls hatte irgendwer die Idee, daß ja nun ich Geige spielen könnte. Im Nachhinein betrachtet kann eigentlich nur ich selbst auf so eine idiotische Idee gekommen sein. Wahrscheinlich wollte ich meinen Liebeskummer betreffs Hilke abarbeiten. Was hätte sich besser dazu geeignet als eine Geige ? So hätten wir doch etwas Gemeinsames.

Eines Tages saßen Horsti und ich im Zug nach Bremen. In der Hosentasche hatte ich einen vergilbten Zettel, die Empfangsbestätigung des Geigenbauers für meine Geige. Mein Vater hatte den Wisch mit einigem Murren herausgerückt.

Als wir den Geigenladen betraten, sahen wir überall Geigen, Geigen, Geigen, in Regalen, auf Tischen liegen und unter der Decke hängen. Eine davon war meine, ich würde sie an Hilkes Stelle spielen, Hilke würde staunen, sie stünde während unseres nächsten Auftritts im Publikum, ich würde Hilke hinterher mein Instrument zeigen, sie würde es zur Hand nehmen, selbst ein paar Töne darauf spielen. Vielleicht könnte ich sie überreden, mir ein paar Stunden Unterricht zu geben.

Aber daraus wurde nichts. Der Geigenbauer schlurfte nach ein paar Minuten unverrichteter Dinge mit dem Zettel in der Hand zu uns Wartenden zurück. Nein, sagte er mit blasiertem Gesichtsausdruck, er finde die Geige nicht, und überhaupt sei das ja ewig her, er wisse rein gar nichts davon, auf Wiedersehen.

Mein Vater erschien wenig verwundert über den Ausgang der Geschichte. Ja, da könne man wohl nichts machen. Kein Wort von Reklamation oder Schadensersatz. Zum Trost für meine wertvolle Geige erhielt ich, als mein Vater sich eine neue Stereoanlage kaufte, den alten Mono-Plattenspieler geschenkt. Dieses teure Erbstück ist längst zu Müll geworden. Und mein Vater liegt seit achtzehn Jahren unter der Erde.

Die Geige aber lebt. Irgendein Mitglied der großen Familie der Musiker dieser Welt hält sie vielleicht heute abend in Händen und spielt darauf vor einem gespannten, begeisterten Publikum ein Violinkonzert von Paganini oder ein swingendes Stück Zigeunerjazz. Dieser Geiger oder diese Geigerin weiß nichts von einem Kavallerietrompeter des ersten Weltkriegs, der später ein Symphonieorchester leitete, abends seine Söhne vertrimmte und von Zeit zu Zeit heißes Essen an die Wand warf.

Aber diese Musikerin, dieser Musiker hat „Väterchen“ alles zu verdanken, der diese Geige einst für ihn erwarb.

Winterliebe

Bevor Du zu mir kamst

Träumt’ mir von einem Baum

Ich aß die Frucht davon

Die war ein Liebestraum

Gingst früh von mir, das Glück

Verträumte diesen Tag

Die angebissene Frucht

Auf harter Erde lag

Doch in derselben Nacht

Erwuchs ein neuer Traum

Aus warmer Erde sproß

Des Frühlings Liebesbaum

Sonntag

Durch wohlbekannte Straßen

Deiner Stadt, die ich verließ

Gehn wir umarmt

Tragen einander

Sitzen auf Bänken in Parks

Gerne versäume ich wieder den Zug

Sieh doch da vorn

Da war es

Der erste Kuß

Später am See

Hinter kaltem Dunst

Steht mondgleich am Himmel

Das heiße Gestirn

Tag ist Nacht und Nacht ist Tag

Aneinander gelehnt verlieren wir uns

Und finden uns wieder

In einem Traum

Komm Du, nun ist es Zeit

Und wir gehn

Du bringst mich zum Zug

unsere liebe

unsere liebe ist fort

weißt du wo sie jetzt steckt ?

ist sie gestorben

oder bloß verreist ?

weißt du noch wie sie aussah ?

würdest du sie wiedererkennen in einer

meute entflohener lieben ?

wollen wir zusammen nach ihr suchen

oder gehst du lieber allein ?

wenn du allein gehst

paß gut auf dich auf

zieh dich warm genug an

achte auf genügend schlaf

oder laß lieber mich gehn

ich finde sie schon

ich werd ihr was erzählen

so einfach zu verschwinden

oder weißt du nicht doch

wo sie steckt ?

ist sie gestorben

oder bloß verreist ?

Entdeckung

Göttin

An Sirenenufern lebtest Du

Dreier Welten

In dunkle Tiefe zogst Du mich

Zu retten das Kind, das Du liebst

Über den Wassern schwebten wir

In schneidenden Licht-Reflexionen meines Ich

Am schönsten aber, Deinen Strand zu betreten

Und siehe: meine Füße sind schön

Besser als erwartet

Schöner als gedacht

Schlimmer als befürchtet

Dunkler als die Nacht

Immer bist Du anders

Immer bist Du stark

Töte mich und lebe

Spuck auf meinen Sarg

Verlaß

Wenn meine Furcht

Daß Du mich verläßt

Mich verläßt

Wirst Du mich verlassen

Tierisch

Fit unterm Fittich

Fick ich Dich mittig

Vöglein, ich bitt Dich

Fieps wie ‘n Sittich

Rammle ich Hase

Dich mit der Nase

Leck mir ‘s Bein

Grunz wie ‘n Schwein

Komm mit in ‘n Zoo

Machs mir dort so

Daß die Giraffen

Geil uns begaffen

Eine Liebesgeschichte

Ich

Ich mag

Ich mag dich

Ich mag dich ganz

Ich mag dich ganz gern

Ich mag dich ganz gern leiden

Ich mag dich ganz gern leiden sehn

Der Sack

Arbeit haben:

Einen schweren

Fest verschnürten

Sack tragen

Arbeitslos:

Der Sack zerratscht zerplatzt

Du spürst ein heißundkaltes Druckgefühl

In Deinem Magen

Als fielest Du

Durch diesen bodenlosen Sack hindurch

Arbeit haben:

Einen furchtbar schweren

Täglich fest verschnürten

Sack tragen

Vorgesetzt

Teigfresse

Eierverschlagen

Feige Fresse

Schlips und Kragen

Schlauch im Rücken

Seele verbogen

Bücken bücken

Früh verlogen

Hochgeschlissen

Macht erworben

Schreibtisch verbissen

Ach verstorben

freigesetzt

monatsende

ist ebbe

dann lauf ich watt

auf meinem konto

morgens muckefuck

bloß noch sonntags

fleisch

so nehme ich bio

dynamisch ab und faste

heil

gesunde zeiten:

im traum trainier ich kraul

in zastermassen

Auf ein Neues

Als Torf die Ausschreibung der Stelle eines Brückenwärters in der Zeitung las, wußte er sofort: Das ist es ! Eine Lebensstellung ! „Mit allen sozialen Leistungen des öffentlichen Dienstes „!

„Brückenwärter“, das klang irgendwie gemütlich, etwas altertümlich. Bestimmt mußte man weder auf irgendein Murrgesicht an einem benachbarten Schreibtisch gucken, noch in einen PC-Bildschirm starren. Man war viel an der frischen Luft und betreute eine Brücke, vielleicht in einem eigenen Wärterhäuschen mit Radio, Campingliege in der Ecke, und viel Zeit.

Dienstort war offenbar Eckernförde. Um welche Brücke es sich handelte, wurde zwar nicht gesagt, doch mußte sie sich ja wohl irgendwo in Wassernähe befinden. Vielleicht ist es ja eine ganz neue Brücke, vielleicht zwischen Jungmannufer und Südstrand, oder sogar zwischen den Abteilungen „Nord“ und „Süd“ der Wehrtechnischen Dienststelle, überlegte Torf. In jedem Fall ein Sahnejob. Fünf Minuten Weg zur Arbeit mit dem Rad.

Sofort verfaßte Torf sein Bewerbungsschreiben. Er schrieb, daß ihn Brücken schon seit seiner Kindheit fasziniert hätten. Immer bildeten sie eine wichtige Verbindung im Dienste des Menschen. Fast sei er einmal von einer hinuntergefallen. Er könne sich kaum eine sinnvollere Tätigkeit als die eines Brückenwärters vorstellen, zumal hier in seiner Heimatstadt Eckernförde. Eine gewisse Berufserfahrung besitze er aus seiner Beschäftigung als Angler, Kneipenhocker und Fernsehzuschauer, aus Tätigkeiten also, wo es auf große Unbeweglichkeit und starre Ausdauer ankomme. Zwar könne er keine Schwerbehinderung vorweisen, auf Grund derer er - wie es in der Stellenanzeige hieß - „bei ansonsten gleicher Eignung bevorzugt eingestellt“ werden müsse, doch möge die bloße Tatsache, daß er nunmehr endgültig eine geregelte Arbeit auszuüben die feste Absicht habe, als Schwerbehinderung genug gelten.

Schon nach wenigen Tagen erhielt Torf ein Antwortschreiben der Stadt, worin er zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen wurde. Erstmals käme ein neues Auswahlverfahren zur Anwendung; „relevante gesellschaftliche Interessengruppen“ würden bei Stellenvergabe im öffentlichen Dienst „angemessen beteiligt“.

Als Torf den Ratsaal am fraglichen Morgen betrat, fand er alle Plätze bis auf einen besetzt. Er setzte sich dorthin, ganz vorn in die Mitte. Eine Stimme von rechts aus dem Halbdunkel stellte die Anwesenden vor. Es waren Vertreter von Organisationen, von denen Torf noch nie etwas gehört hatte: das „Konsortium radfahrgeschädigter Fußgänger e.V.“, die „Vereinigung schweigende Mehrheit von 1946“, die Loge „Rübe runter“, die „Rentnerband Borby“, das „Forum Bundeswehr und öffentliche Sicherheit“, die Redaktion der Zeitschrift „Auf der Wacht“, die „Freunde der Ringelnatter“, undsoweiter. Alle diese Persöhnlichkeiten waren gekommen, um Torf anzuhören. Er spürte, wie er rot wurde, griff, um die Blutzufuhr zum Kopf zu stoppen, an seinen Schlipsknoten, ruckelte und zog fest zu. Nun ging es ihm etwas besser.

Eine mächtige Stimme von links, wohl die irgendeiner Amtsperson, beschrieb nun den Arbeitsplatz des zukünftigen Brückenwärters von Eckernförde. Schon seit längerer Zeit habe sich an und auf der Holzbrücke über den Hafen, welche Borby mit dem Eckernförder Stadtzentrum verbinde, ein schwerwiegendes Problem aufgetan, das nunmehr gelöst werden müsse. Radfahrer seien es, die unbeeindruckt von den aufgestellten Verbotstafeln immer wieder diese Fußgängerbrücke befahren würden, und das sogar nachts, im Winter, an gesetzlichen Feiertagen und überhaupt zu allen möglichen und unmöglichen Zeiten, so daß sich gesetzestreue und ordnungsliebende Bürger dieser Stadt kaum noch auf die Brücke getrauten und stattdessen mit allerlei Booten, aufgespannten Seilen, schräggestellten Trampolins und ähnlichen Vorrichtungen den Meeresarm zu überqueren zunehmend gezwungen seien.

Alle Fraktionen der Ratsversammlung seien sich mit den anwesenden Vertretern gesellschaftlicher Interessengruppen einig, daß dieser unhaltbare Zustand baldigst und für immer beendet werden müsse.

Einige Interessenvertreter im Saal begannen nun zuerst leise in sich hineinzuweinen, um dann lauter und lauter in brückenbiegendes Schluchzen und Jammern auszubrechen. Auch Torf konnte die Tränen nicht zurückhalten. Er dachte an die vielen Male, zu denen er selbst gefrevelt hatte. Träne für Träne rann ihm aus dem Kopf, den Schlips hinunter in seinen Schoß.

Das war genug. Ohne noch irgendeinen anderen Bewerber anzuhören überreichte die Amtsperson unter nicht endenwollendem Applaus der Anwesenden den Arbeitsvertrag. Eine kleine Abordnung des Personalsrates zog ein und stimmte das schöne Lied „Brüder zur Sonne zur Freiheit“ an.

Stolz schritt Torf hinaus in den Tag. Die Sonne brannte schwarz und groß am Himmel. Torf griff sich sein Mountainbike, sprang auf, raste durch die Fußgängerzone in Richtung Hafen, brauste über die Brücke hinüber nach Borby.

Auf seiner neuen Arbeitsstelle wurde Torf niemals gesehen.

Fettarsch

Erschöpft vom Kriechen

Ruht er aus

Auf allen Stühlen

Fortschritt

Die Heiligung der Mittel

Erscheint heutzutage

Zwecklos

Metamorphose

I

Die Mitteilung nach dem Pieps-Ton war kurz und klar: „Torf liegt voll im Trend.“

Scheiße. Ficky-Ficky-Maus war sauer. Seit Eröffnung des „Trend“ lag Torf in jeder Freitagnacht sturzbesoffen mitten im Kneipenraum und wartete auf seine Abfuhr. Klar: Ficky-Ficky-Maus liebt Torf, Ficky-Ficky-Maus kommt ganz geschwind und holt ihren geliebten Torf nach Haus ins Bettchen.

Zum Kotzen, Torf lag wieder voll im Trend.

Machen wir ‘s Beste daraus, dachte FFM. Sie öffnete das Küchenfenster und hechtete in Richtung Apfelbaum. Amazonenhaft ließ sie sich von Ast zu Ast zu Boden tragen. Den Sprint zum Buggy neben dem Haus bewältigte sie in 3 Sekunden und 67 Hundertstel. Nach 7 Sekunden und 29 Hundertstel war der Schrubber gestartet. Nebenher ein paar neue Tags an den Backsteinmauern wahrnehmend raste FFM die Fischerstraße runter, wobei zwei junge Katzen, 38 Kellerasseln, die gerade auf einem Betriebsausflug waren, und der Geist eines Wadenfischers dran glauben mußten.

In der Gudewerdtstraße glotzten zwei deutsche Plattfischköpfe aus geöffneten Fenstern. Als sie FFM vorbeibrausen sahen, zogen sie sich geschickt zurück, streckten dann ihre platten Visagen wieder hervor, blubberten sich nickend gegenseitig etwas vor, um sich zuletzt jeder für sich telefonisch bei seiner jeweiligen Gilde über diese erneute Lärmbelästigung zu beklagen.

FFM war inzwischen am quer verlaufenden Schnittersgang angelangt. Mit einer professionell ausgebremsten Hüpfbewegung schlackerte das Gefährt nach links um die Ecke, bretterte unter Mißachtung der Straßenverkehrsordnung zum Jungfernstieg, bog nach rechts, dann wieder nach rechts in den Taterberg ein. Hier standen bereits die ersten Zuschauer Spalier. Als FFM dann aufröhrend am Gänsemarkt auffuhr, applaudierte wie jeden Freitag die kleinstädtische Bevölkerung unter fünfundzwanzig. Die Szene war wieder vollzählig angetreten.

Mit einer Vollbremsung kam der Buggy zum Stehen. Schon wanderten die ersten Zuschauer ab. FFM spurtete zum Kneipeneingang, kickte auf der Schwelle einige Kotzbrocken beiseite und sprang mit einem dreifachen Aerobicüberschwung mitten ins coole Geschehen.

II

Anna-Luise Meyer landete auf ihren Füßen, stand da, und stand, und konnte was sie sah nicht fassen: ein neuer Kneipentresen Marke „Eiche rustikal“, Blümchentapete, gemäldemäßig auf der einen Seite des Raumes an der Wand ein Hirsch vor Heidelandschaft, auf der anderen Seite eine Hirschkuh vor Wiesenlandschaft, beide Tiere die Köpfe zu knallblauen Himmeln erhoben, neue Bestuhlung in der Kneipe, ebenfalls „Eiche rustikal“, neue Gäste, durchweg mit Schlipsen, Bügelfaltenhosen und Arschgesichtern ausgestattet, eine schwabbelige Wirtin Marke „Haifischbar“, ein Fernseher schräg überm Tresen, eingeschaltet die „Hitparade der Volksmusik“.

Anna-Luise Meyers Spitzname „Ficky-Ficky-Maus“ verwandelte sich auf der Stelle in eine obszön riechende Duftwolke und verflüchtigte sich in Richtung einer ebenfalls neu geschaffenen Tür mit der Aufschrift „Privat“.

Anna-Luise Meyer erklomm unter den Klängen des Naabtal-Duos einen Tresenhocker und bestellte bei der Schwabbeligen ein großes Bier. Der junge Mann neben Anna-Luise hatte wohl schon etwas über den Durst getrunken und hickste und huckste in sich hinein. Vorsichtig drehte Anna-Luise den Kopf und erkannte am Profil des Mannes ihren geliebten Torf.

Anna-Luise brach der Schweiß aus. Vorsichtig wanderte ihre Hand entlang des im Unterleib des Tresens eingearbeiteten Reliefs des dänischen Linienschiffes „Christian VIII.“ in Richtung des sich vor dem Bugspriet befindlichen Knies ihres besoffenen Nachbarn. Da zischte es explosionsartig durch die Kneipe, ein frisches Bierfaß war soeben angestochen worden, Torf drehte den Kopf erschrocken zur Seite und erblickte seine liebe Ficky-Ficky-Maus, bürgerlich Anna-Luise Meyer. „Da bist Du ja endlich, Ficky....“ „Pssst“, zischte Anna-Luise, „wie nennst Du mich denn hier ?!“ Und dann führte sie mit ihm ein schönes, ein gar so schönes Gespräch, zu dem sie ein an der Stirnwand des Raumes angebrachter Querstrich mit der Beschriftung „Wasserhöchststand der Sturmflut am 13.November 1872“ angeregt hatte. Und schräg über ihnen war auch schon Patrick Lindner zu sehen, begleitet von den Original Silberwald-Posaunen.

Derweil ward es im Raume warm und wärmer. In der Ecke stand ja jetzt auch ein schöner alter Kachelofen und heizte ganz munter für sich hin. „Schau doch einmal“, sagte Anna-Luises Nachbar, mittlerweile etwas ernüchtert, „schau doch mal, womit sie jetzt hier heizen, mit Torf !“ Und richtig, da lag ja fein sauber aufgeschichtet ein großer Torfvorrat neben dem Ofen. „Eine prima Idee!“ fand Anna Luise Meyer. „Und so sparsam“, ergänzte Frau Wirtin und schob ein neues Bier herüber, „Torf liegt voll im Trend.“

Aufpassen

Heutzutage muß man Vorsicht üben

Sonst könnte da jeder kommen

Damit da nicht jeder kommt

Muß man höllisch aufpassen

Wenn sich jeder so vernünftig verhielte

Könnte ruhig jeder kommen

Doch leider tanzen immer wieder

Einige wenige aus der Reihe

Allen Ernstes glauben sie

Jeder könnte einfach dahin gehen

Wo er will

So weit kommt das noch

Wo kämen wir dahin

Da könnte ja jeder kommen

Es ist soweit

Wenn Brandsätze krachen

Und Kriegsflaggen knattern

Lassen wir der Jugend ihren Lauf

An solchen schönen Tagen

Gehts auf zum fröhlichen Jagen

Allzeit bereit

Wo die Gespielen kommen zu kühlen

Mut Wut Blut

Da laß Dich ruhig nieder

Böse Menschen haben ihre Lieder

Kein schöner Land zu dieser Zeit

Wo Glühwürmchen flimmern und Lunten dimmern

Weit und breit

Neue Zeit

Wir haben Absichten

Verfolgt

Jetzt verfolgen uns

Unsere Absichten

Wir haben Bücher

Vertrieben

Und Schriftsteller

Deren Leser vertreiben jetzt uns

Es rächt sich

Der Sinn unserer Worte

Wir

Ich habe alles getan

Ich habe nichts gewußt

Du hast alles gewußt

Du hast nichts getan

Wir haben nichts getan

Wir haben nichts gewußt

Wir haben alles getan

Um nicht zu wissen

Was wir taten

Syllogismus

Müllhalden sind

Ein gefundenes Fressen

Für Nichtseßhafte

Nichtseßhafte sind

Ein gefundenes Fressen

Für den Ruf des Spießers

Nach Sauberkeit und Ordnung

Nichtseßhafte

Sind Müll

quatschkopf

ja gut

sprichs

und deine eier sind ab

schön’n tag noch

im sarg schön’n

hochkarätigen

abend noch

ja gut

ich denk mal ich sag mal

ich sag mal ich denk mal

ich denk mal das wars

Ich sag mal deine eier sind ab

schön’n abend noch

ja gut

ja gut

Konjunktiv

Hätt’ ich einen Schnabel

Würd’ ich schreiben

Wie er mir gewachsen wär’

Konsequent

Der nichts zu sagen hatte

Sagte

Man solle sich später

Bloß nicht auf ihn berufen

Die Sprache im Manöver

Zwei Worte haben verweigert

Das nützt ihnen nichts

Sie müssen

Treten an und kriechen im Dreck

Werden verschlissen

Rasseln auf Ketten

Bauen die Betten

Fassen das Essen

Auf Sieg

Werden zuletzt noch befördert

Zum Obergefreiten Friede

Zum Oberleutnant Krieg

Frühlingserwachen (1991)

Dieser Winter brachte Schnee

Brachte Schlaf/ Letzte Nacht

Schlief ich nicht

Mercedesschnauzen stoßen

Durch Vorgärten

Durch Jägerzäune

Schnappen nach mir

Auf dem Weg zur Arbeit

Ampeln verbluten rasch

Ohne Kriegserklärung

Wie ein Panzer

Stößt mein Passat alles beiseite

Abgefüllt wird mein Kopf mit Musik

Aus der Feuerleitzentrale

Artillerieschüssen gleich knallen

Die Bässe der Iron Butterfly

In a gada da vida

Heut nacht begann ein Krieg

Diese Straße führt zum Parkplatz

Des Schlachthauses

Der Friede von Limerick

Es zogen Horden im Norden

Umher, um zu schänden und morden

Man liebte sie nicht

Sie waren erpicht

Auf Blut und blecherne Orden

Es füllten drei Generäle

Mit Kotze Kantinensäle

Als einer einnickte

Der zweite erstickte

Absang der dritte Choräle

Es morden die tapferen Soldaten

Zur Not auch einmal mit dem Spaten

Im Frieden vom Kopf

Wird der Helm zum Topf

Drin lassen sich Ratten braten

Es blieben im Halse stecken

Zu kräftige Sprüche dem Recken

Er schiß in die Hose

Zur Apotheose

Es stank wie zu höheren Zwecken

Vom Verschwinden des Mordes im Kriege

Einige Mitbürger in Uniform und ihre Freunde sind sehr beunruhigt: ein deutscher Schriftsteller hat vor 65 Jahren, im Jahr 1931, geschrieben, Soldaten seien Mörder.

Ich verstehe die Aufregung dieser Mitbürger in Uniform und ihrer Freunde nicht, denn Soldaten sind Soldaten, und Mörder sind Mörder. Also sind Soldaten keine Mörder, genauso wenig wie Rekruten Generäle sind. Atombomben sind auch keine Sylvesterböller und Wasserpistolen keine Panzerhaubitzen. Soldaten sind keine Mörder.

Jedenfalls nicht die Soldaten der Deutschen Bundeswehr.

Die hat Tucholsky übrigens auch gar nicht gemeint, denn zu seiner Zeit gab es noch keine Deutsche Bundeswehr. Tucholsky hat, anstatt die Soldaten der Deutschen Bundeswehr als Mörder zu bezeichnen, in der Zeitschrift „Die Weltbühne“ ganz bestimmte Verhältnisse des Ersten Weltkriegs beschrieben, und dieser Krieg ist lange vorbei.

In seinem Essay mit dem Titel „Der bewachte Kriegsschauplatz“ beschrieb er, wie auf beiden Seiten der Front Feldgendarmerie den Kriegsschauplatz absperrte, so daß weder ein dazu nicht befugter Zivilist von hinten nach vorne ins Feld der Ehre, noch ein dazu nicht befugter Soldat von vorne aus der Zone des Menschenschlachtens nach hinten in die geliebte Heimat gelangen konnte. „Der Feldgendarm wachte darüber, daß vorn richtig gestorben wurde.“ „Die Gendarmen aller Länder hätten und haben Deserteure niedergeschossen. Sie mordeten also, weil einer sich weigerte, weiterhin zu morden. Und sperrten den Kriegsschauplatz ab, denn Ruhe muß sein, Ruhe, Ordnung und die Zivilisation der christlichen Staaten.“ So schrieb Tucholsky. Und kein Wort von der Deutschen Bundeswehr.

Außerdem heißen die Feldgendarmen heute nicht mehr Feldgendarmen sondern Feldjäger. Und Jäger sind sehr ehrenvolle Leute. Es ist gar nicht auszudenken, aus welchem Motiv ein Feldjäger der Deutschen Bundeswehr einen Mord begehen sollte. Wo kein Motiv ist, ist auch kein Mord. Die Feldgendarmen im Ersten Weltkrieg hatten ein Motiv: es war ihnen befohlen. Heute wäre so ein Befehl völlig sinnlos; da laut Grundgesetz niemand gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden könnte, wäre es ganz abwegig, einen Deserteur zu ermorden. Er wäre ja nicht einmal für die Front eingeteilt worden, sondern könnte sich das Kriegsgeschehen zu Hause im Fernsehen anschauen. Er bräuchte nicht zu desertieren, sondern könnte einfach auf einen anderen Kanal, vielleicht auf einen weniger grausamen Krieg umschalten. Es gibt Kriege, da wird sowieso nicht gemordet, sondern bloß totgeschlagen. Totschlag ist kein Mord, man bekommt dafür nicht lebenslänglich Zuchthaus, sondern bloß fünf bis zehn Jahre.

Die meisten Todesfälle im Krieg passieren außerdem aus Notwehr, also unter mildernden Umständen. Auch schwere Körperverletzungen mit Todesfolge sind keine Seltenheit. Moderne Kriege brechen zudem immer häufiger aus Versehen aus. Es reicht ein kleiner Computerfehler und schon läuft das Kriegsprogramm an. Intelligente Waffensysteme steuern sich selbst ins Ziel, ein paar Knopfdrücke genügen und so ein Krieg ist beendet. Es gibt auch keine Sieger mehr. Alle haben ihren Spaß.

Da im Krieg keine Morde mehr verübt werden, müssen am Krieg auch keine Mörder mehr teilnehmen. Keiner geht hin. So sind wir alle zu guter Letzt gute Soldaten geworden.

Schwarze Schleier sinken ab

Schließen lichtes Land ins Grab

Dunkel drohen Todeseichen

Lassen alle Worte weichen

Ende

rainer-beuthel.de

rainer-beuthel.de